Wer sich mit Spiritualität beschäftigt, wird früher oder später auf mehr oder minder Berufene stoßen, die in etwa Folgendes sagen: Menschen, die scheinbar wach sind, leben in Wirklichkeit in einer Art Traumwelt, meist ohne es zu wissen. Manchmal kommt noch ein Zusatz, der noch provokanter ist: Nur wenn sie schlafen, sind sie eigentlich wach.

Mit letzterem kann ich nicht viel anfangen, mit dem ersten Satz hingegen schon. Ich setze Traum mit Unbewusstem gleich und schon ist das psychologisch recht stimmig. Aber halt, da wartet noch etwas Arbeit auf uns.

Wir funktionieren im Alltag. Das begründet den Funktionalismus. Ein funktionaler Zustand ist dadurch definiert, dass er auf einen bestimmten Input mit einem bestimmten Output reagiert und in einen anderen funktionalen Zustand übergeht. Damit haben wir das Qualia-Problem umschifft. Mehr nicht. Also ist der Funktionalismus dann letztlich doch falsch. Ich hab früher schon zu diesem Thema geschrieben, z.B. hier.

Aber dem Menschen ereignen sich durchaus haufenweise „funktionale Zustände“, ohne dass er davon nur die Bohne mitbekäme. Ein Großteil der Dinge die wir tun, tun wir mit extrem abgedämpfter Aufmerksamkeit. Wir überwachen uns kaum, sogar beim Autofahren reicht eine Restaufmerksamkeit. Meistens. Weil es Routine ist. Und vieles ereignet sich uns und wir haben sogar Null Aufmerksamkeit drauf. Hinsichtlich solcher Zustände und Veränderungen sind wir tatsächlich, also partiell, der gedankenexperimentelle philosophische Zombie. Das trifft selbst auf die Kommunikation zu. Wenn ich mit jemand spreche, sendet dessen Körper, Gesicht, Haltung, Gestik etc. Signale aus, die ich nur unbewusst verarbeiten kann. So kann es geschehen, dass ein Gespräch eine Wendung nimmt, die von den beiden Unbewussten „gesteuert“ worden ist. Um sich nachträglich einen Reim auf solche Gesprächsverläufe zu machen, operiert der Mensch mit Konstrukten wie Sympathie, die halt unabhängig vom rein verbalen Austausch irgendwie magisch wirke. Also, funktionalen Zuständen ist es egal wieviel mentaler Schmalz, wieviel bewusste Verarbeitung und Erleben daran hängen.

In der neueren Psychologie, auch in den verhaltenspsychologisch (VT) orientierten Schulen, wird der Rolle des Unbewussten mittlerweile wieder der gebührende Platz eingeräumt. Das alles nach Freuds zu einseitiger Theorie vom Unbewussten als vorrangig Sexuellem, der Libido. Und dem Input-Blackbox-Output-Behaviorismus. Und der darauf folgenden kognitiven Wende. Jahrzehntelang war es nach dieser Wende ziemlich hip, den Freud ins Lächerliche zu ziehen und der Welt des Bewusstseins die alleinige Entscheidungsmacht zuzubilligen. Bis nun die neuropsychologische Forschung dieser Hybris ein Ende setzte. Man kann heute (wieder) kognitive VTler von der Übermacht unbewusster Entscheidungen reden hören, ohne Scheiß. Nun, wem das jetzt nichts sagt, der kennt den amüsanten Schulenstreit in der Psychologie nicht.

Also, das Unbewusste ist rehabilitiert, nicht in der freudschen Gestalt zwar, aber als „unbewusste Kognition“. Hm, was das nun sein soll, ist mir wiederum rätselhaft. Im Prinzip geht es nur darum, einen breitgetretenen Begriff – die Kognition – um jeden Preis zu retten. Aber wie nun mal nicht alles Libido ist, was „entscheidet“, so ist auch nicht alles Kognition. Unbewusste Kognition ist etwa so genial wie ein torloser Sieg im Fußball.

Also, was entscheidet, wenn es in vielen, sogar in den meisten, Fällen nicht die Kognition, das bewusste Nachdenken über etwas ist? Dank der Hegemonie des Kognitivismus hat man eigentlich keinen Plan in der wissenschaftlichen Psychologie. Schon überläßt man das Spielfeld den Philosophen. In der Neuropsychologie machen sich deshalb jene breit, die den Psychoballast loswerden wollen, die zwar noch von Kognition reden, aber nur noch, als zwar heilige, Metapher am Rande. Ihnen geht’s um die Funktionsweise von Neuronen, Synapsen, das enzymatische Spiel zwischen DNA und Umwelt in den Milliarden Zellen und Billionen Synapsen. Am Ende muss man den Leuten einfach noch ausreden, dass sie je Qualia hatten, bzw. dass sie je etwas erlebten, und der Plan ginge auf.

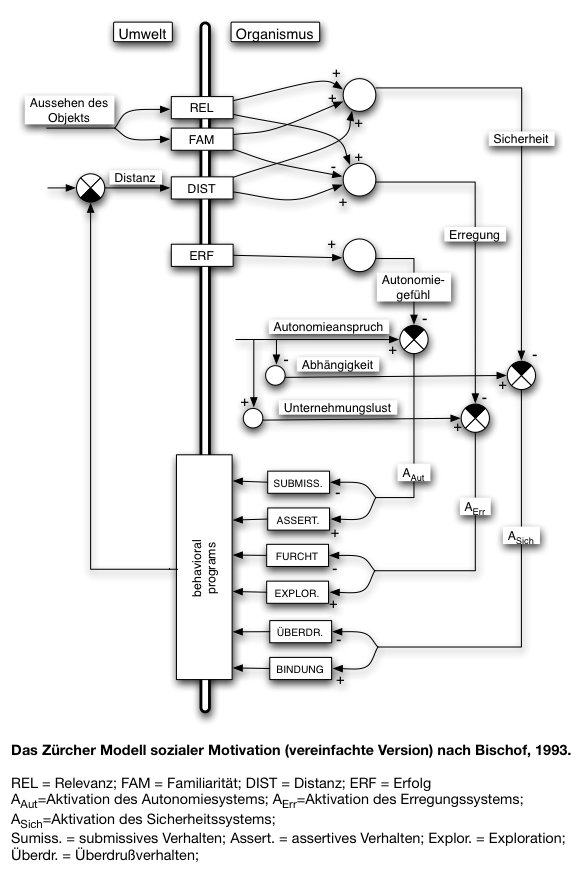

Zum Glück gibt’s neben dem ganzen Hochschul-Mainstream noch anderes. Seit 1985 existiert etwa das Zürcher Modell der sozialen Motivation von Norbert Bischof. Ein Modell, das einen respektablen Erklärungswert von Verhalten bietet, ohne das Bewusstsein übermäßig strapazieren zu müssen. Wenn das System nicht unter Streß steht, braucht es dieses gar nicht. Und dann gibt’s den Coping-Apparat, der Probleme unter Einbezug bewusster Prozesse löst. Das empirisch in einigen Teilsystemen bewährte Modell zeigt wichtige soziale Verhaltensweisen/Interaktionen, wenn wir eben „träumend“ durch unseren Alltag stolpern.

Hier poste ich mal eine abgespeckte Version, die diesen Coping-Apparat nicht umfasst. Um das Modell jedoch zu begreifen, sollte man Bischofs Buch „Das Rätsel Ödipus“ bis Seite 479 verstanden haben. Oder man kennt sich sonst schon sehr gut aus in Psychologie und Systemtheorie.

Was soll dieser Beitrag hier? Provozieren, anregen. Das was vor dem Leerwerden ganz nett wäre. Er soll auch einfach zeigen, dass wir nicht viel verstehen von uns selbst, weil wir uns bis jetzt nicht einmal ernsthaft zum Thema gemacht haben. Weder wissenschaftlich noch spirituell. Ausnahmen bestätigen die…

Vereinfachte Version von Felix Schönbrodt (aus Wikipedia).